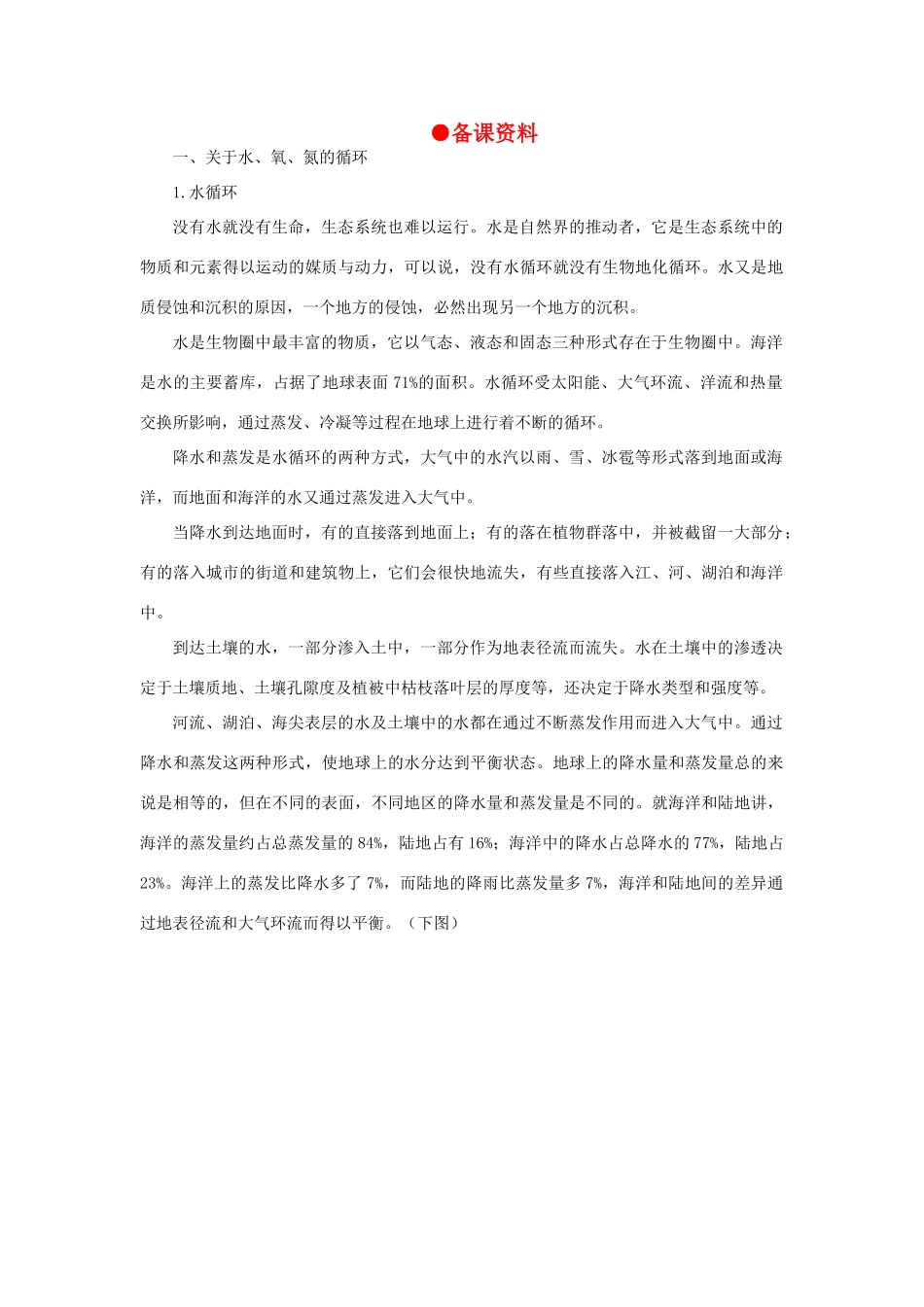

●备课资料一、关于水、氧、氮的循环1.水循环没有水就没有生命,生态系统也难以运行。水是自然界的推动者,它是生态系统中的物质和元素得以运动的媒质与动力,可以说,没有水循环就没有生物地化循环。水又是地质侵蚀和沉积的原因,一个地方的侵蚀,必然出现另一个地方的沉积。水是生物圈中最丰富的物质,它以气态、液态和固态三种形式存在于生物圈中。海洋是水的主要蓄库,占据了地球表面71%的面积。水循环受太阳能、大气环流、洋流和热量交换所影响,通过蒸发、冷凝等过程在地球上进行着不断的循环。降水和蒸发是水循环的两种方式,大气中的水汽以雨、雪、冰雹等形式落到地面或海洋,而地面和海洋的水又通过蒸发进入大气中。当降水到达地面时,有的直接落到地面上;有的落在植物群落中,并被截留一大部分;有的落入城市的街道和建筑物上,它们会很快地流失,有些直接落入江、河、湖泊和海洋中。到达土壤的水,一部分渗入土中,一部分作为地表径流而流失。水在土壤中的渗透决定于土壤质地、土壤孔隙度及植被中枯枝落叶层的厚度等,还决定于降水类型和强度等。河流、湖泊、海尖表层的水及土壤中的水都在通过不断蒸发作用而进入大气中。通过降水和蒸发这两种形式,使地球上的水分达到平衡状态。地球上的降水量和蒸发量总的来说是相等的,但在不同的表面,不同地区的降水量和蒸发量是不同的。就海洋和陆地讲,海洋的蒸发量约占总蒸发量的84%,陆地占有16%;海洋中的降水占总降水的77%,陆地占23%。海洋上的蒸发比降水多了7%,而陆地的降雨比蒸发量多7%,海洋和陆地间的差异通过地表径流和大气环流而得以平衡。(下图)全球水循环植被在水循环过程中起着重要作用。植物从环境摄取的物质中,数量最大的是水分。据计算,一株玉米一天大约需要消耗2千克水,完成整个生长发育过程需要200千克水,若一亩地有3000株玉米,共需水60万千克。植物需水量虽如此之多,但用于原生质合成的是很少的,绝大部分通过蒸腾作用而返回大气中。据估算,植物每吸收千克水就有990克作为水蒸气从气孔排出体外,只有10克用于维持原生质的功能和光合作用。不同的植被类型,蒸腾作用是不同的,而以森林植被的蒸腾最大,它在水的生物地化循环中的作用是最重要的。由于人类的活动,地球上的水循环已受到重大影响。2.氧循环如前所述,氧气和碳的循环是联合进行的,碳循环的过程中都有氧气参与。生物的呼吸作用离不开氧气,化石燃料的燃烧同样需要氧气。在大气中氧约占21%,这些氧气绝大多数是植物光合作用过程中的产物,少部分来自大气层的光解作用,由紫外线分解水汽而游离出氧,通过生产者产生氧气,又通过生产者消费者和还原者的呼吸、火灾以及化石燃料的燃烧而消耗氧气,使大气圈中的氧气基本上处于平衡状态。但氧气的循环中也存在着人类的干扰,一方面植被,尤其是森林植被大面积被破坏,意味着氧气产生的减少,另一方面,化石燃料也意味着更多氧气的消耗,这两种情况的加剧将会影响氧的循环和平衡。3.氮循环氮是蛋白质的基本成分,是所有生物的结构物质。虽然大气中的氮非常丰富,含量为79%,但却不能被大多数生物直接利用。而必须通过固氮作用将游离氮转变为可被植物利用的化学形态(即铵态氮或硝态氮)之后才能参与蛋白质的合成。固氮的方式有三条途径:①是通过闪电、宇宙射线、火山活动等高能固氮,其结果形成氨或硝酸盐,随着雨水降到地球表面。以这种方式固定的氮大约是每年1800万吨。②是工业固氮,这种固氮形式的能力已越来越大。70年代初世界固氮总量为3000万吨,据估计,到本世纪末可达1亿吨。③(也是最重要的途径)是生物固氮,主要是固氮微生物的作用。由于这种固氮作用,使大量氮素进入生态系统中,估计每年生物固氮量可达5000~6000万吨。具有固氮作用的有固氮细菌、固氮蓝藻等,最突出的是与豆科植物共生的根瘤菌及与菌根植物共生的真菌等。氮循环可用下图来表明。植物从土壤中吸收无机态的氮或硝酸盐,用作合成蛋白质的原料。植物中的氮一部分为动物所取食,合成动物蛋白质。动植物死亡后经微生物的分解使有机态的氮转化分解为无机态的氮,再为植物所利用。在土壤中含氮有机物的转化和分解过程...