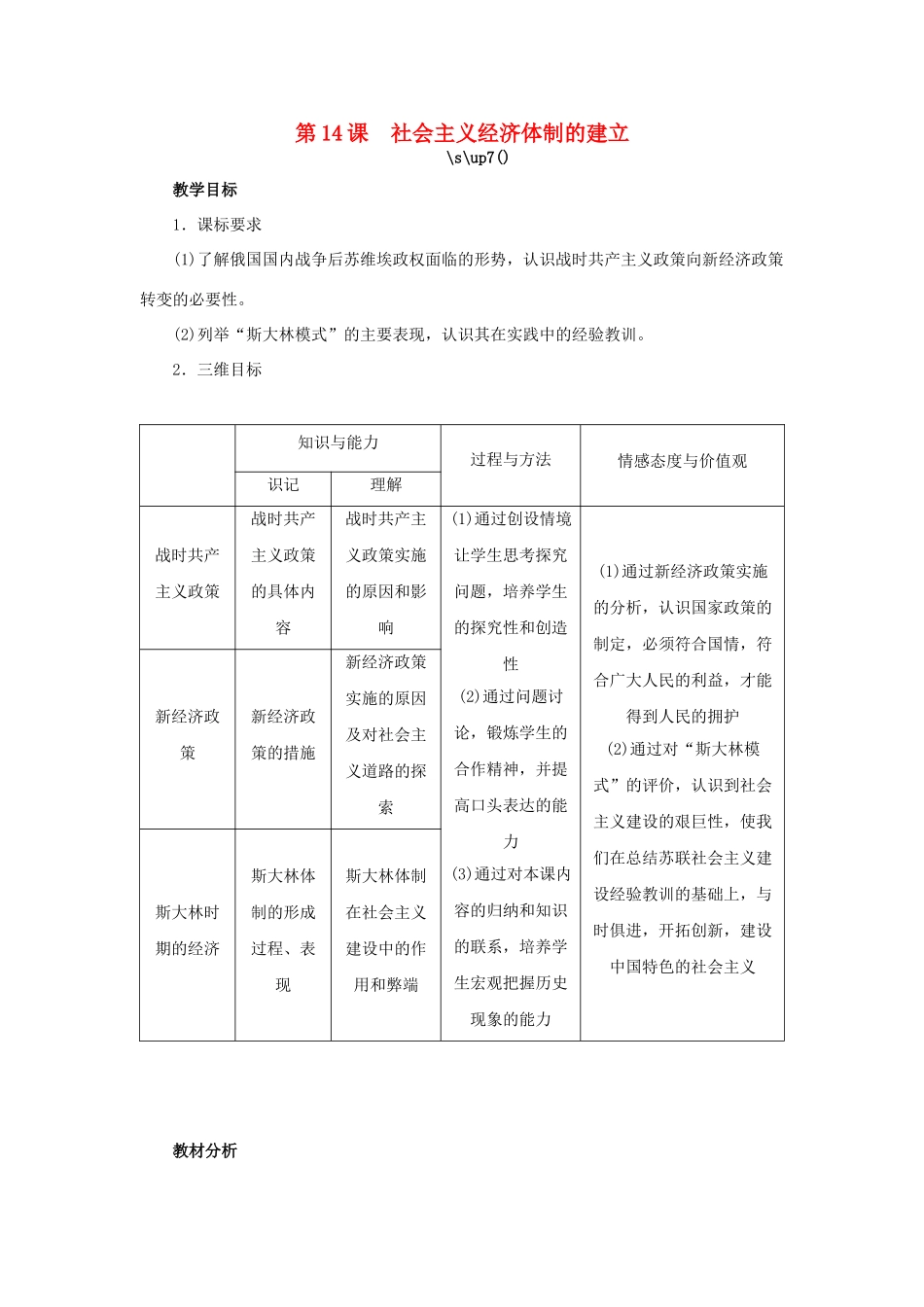

第14课社会主义经济体制的建立\s\up7()教学目标1.课标要求(1)了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性。(2)列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。2.三维目标知识与能力过程与方法情感态度与价值观识记理解战时共产主义政策战时共产主义政策的具体内容战时共产主义政策实施的原因和影响(1)通过创设情境让学生思考探究问题,培养学生的探究性和创造性(2)通过问题讨论,锻炼学生的合作精神,并提高口头表达的能力(3)通过对本课内容的归纳和知识的联系,培养学生宏观把握历史现象的能力(1)通过新经济政策实施的分析,认识国家政策的制定,必须符合国情,符合广大人民的利益,才能得到人民的拥护(2)通过对“斯大林模式”的评价,认识到社会主义建设的艰巨性,使我们在总结苏联社会主义建设经验教训的基础上,与时俱进,开拓创新,建设中国特色的社会主义新经济政策新经济政策的措施新经济政策实施的原因及对社会主义道路的探索斯大林时期的经济斯大林体制的形成过程、表现斯大林体制在社会主义建设中的作用和弊端教材分析十月革命后苏俄(联)向社会主义过渡经历了艰难曲折,最终建立了社会主义经济。社会主义经济体制的建立,开创了人类社会经济发展的新模式,为其他国家经济发展提供了借鉴。本课共三目内容。第一目“战时共产主义政策”,主要介绍了战时共产主义政策实施的背景、内容以及如何一分为二地评价战时共产主义政策的作用。第二目“新经济政策”主要介绍了新经济政策实施的背景、内容及其在苏俄(联)探索社会主义建设道路上的地位。第三目“斯大林时期的经济”,主要介绍了斯大林体制在经济方面的表现及其优缺点。教学重、难点新经济政策。处理方法:把新经济政策实施的原因、背景与战时共产主义政策的评价认识结合起来。通过逻辑推理引出新经济政策实施的原因,通过图表展示新经济政策的内容和成果,增强学生的感性认识。对斯大林体制的评价。处理方法:学生受经验、阅历、理论水平的制约,对事物往往持绝对否定或绝对肯定的看法。通过资料搜集和小组讨论,认识“斯大林模式”的双重作用及其对中国等其他社会主义国家的重要影响。教学方法1.以问题引领学生思路,采用创设情境,设疑引思,自主学习、合作探究的模式,由浅入深,由易到难,用有效的策略激发学生思考的积极性,让学生在探究中获得知识、提高能力、升华情感,也有助于帮助学生形成完整的知识体系。2.通过利用多媒体课件,在教学中层层展示苏俄(联)社会主义经济体制的形成过程,有助于学生理解社会主义经济体制探索创建的艰辛历程,同时指导学生注重学习历史过程中的时空结合。\s\up7()第14课社会主义经济体制的建立设计一:设计二:\s\up7()导入设计设计一:展示图片《十月革命的胜利》导语:十月革命后,苏俄的社会主义没有现成的模式可以借鉴。为此,列宁、斯大林等在不同时期进行了探索和创新,终于建立了社会主义经济体制。今天我们就来探讨这一问题。设计二:多媒体出示如下图文材料左图反映的是战时共产主义政策后期的群众抗议的情境,请问:1.战时共产主义政策为什么会引起群众的抗议?主要是哪个阶级不满?苏维埃政府改变政策了吗?2.有人说,早知今日,何必当初。那么,之前的苏维埃政府为何要实行战时共产主义政策?教师不必急于回答问题,而是引导学生讨论,并由此导入新课。(多媒体课件出示课题)第14课社会主义经济体制的建立设计思路“文史不分家”。利用学生熟悉的图片(或问题导学)创设情境,调动学生学习、探究的积极性,进而点题、引兴,营造课堂教学的氛围,自然导入新课。讲授新课一、勇于超越的尝试——战时共产主义政策创设情境一:多媒体展示如下图文材料国内战争爆发后,苏维埃政权控制的地区仅占全国面积的1/4,失去了粮食和煤炭的主要产地。由于原料缺乏,铁路运输瘫痪,40%的工厂停工。劳动人民忍受着饥饿的折磨,莫斯科和彼得格勒的工人每天只能领到一两面包,有时连一点食物也得不到。问题1:十月革命后的苏维埃政权面临怎样的境况?学生思考、讨论后回答:①从地图看:外有英、法、美、日从东西两面进攻苏维...