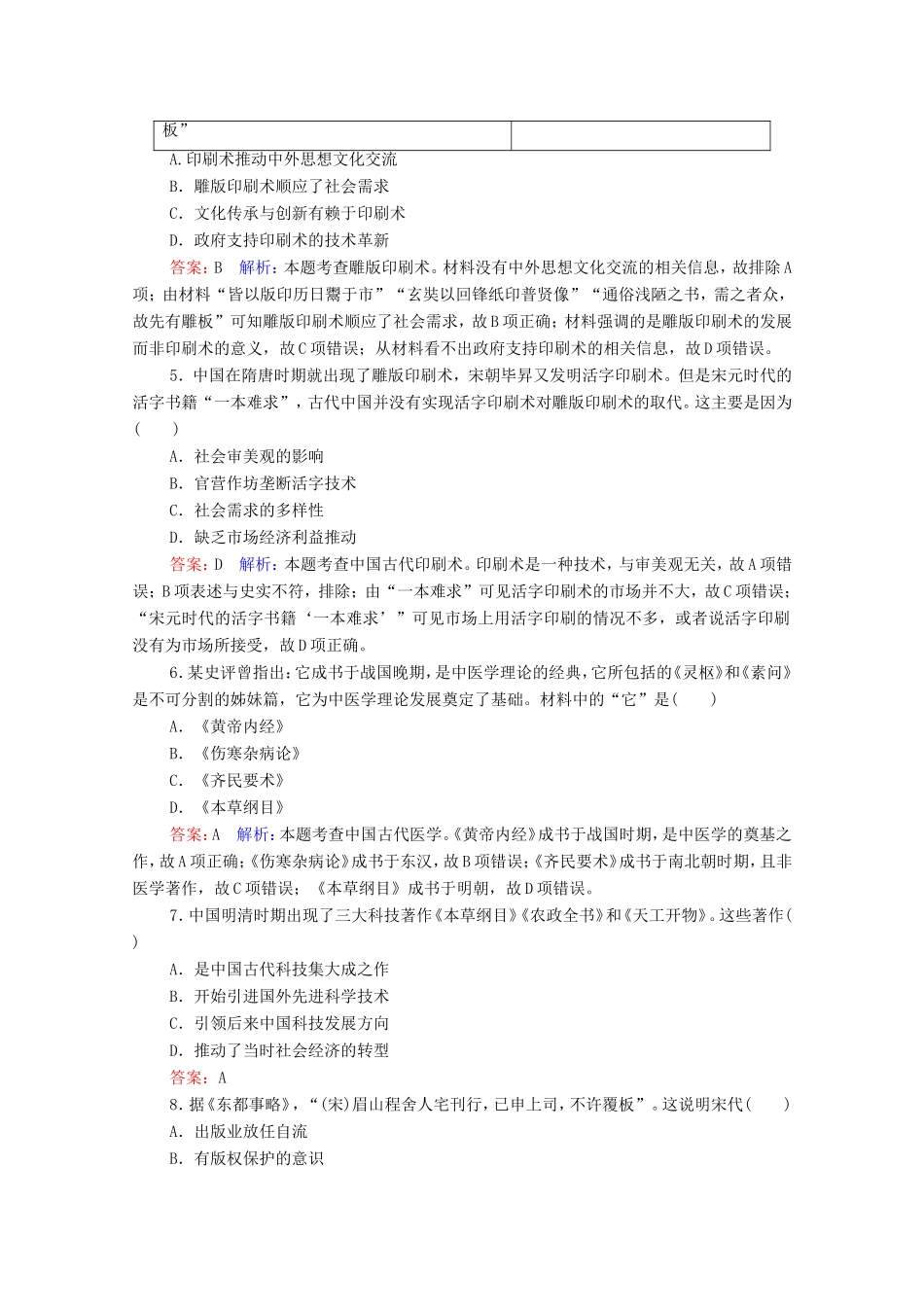

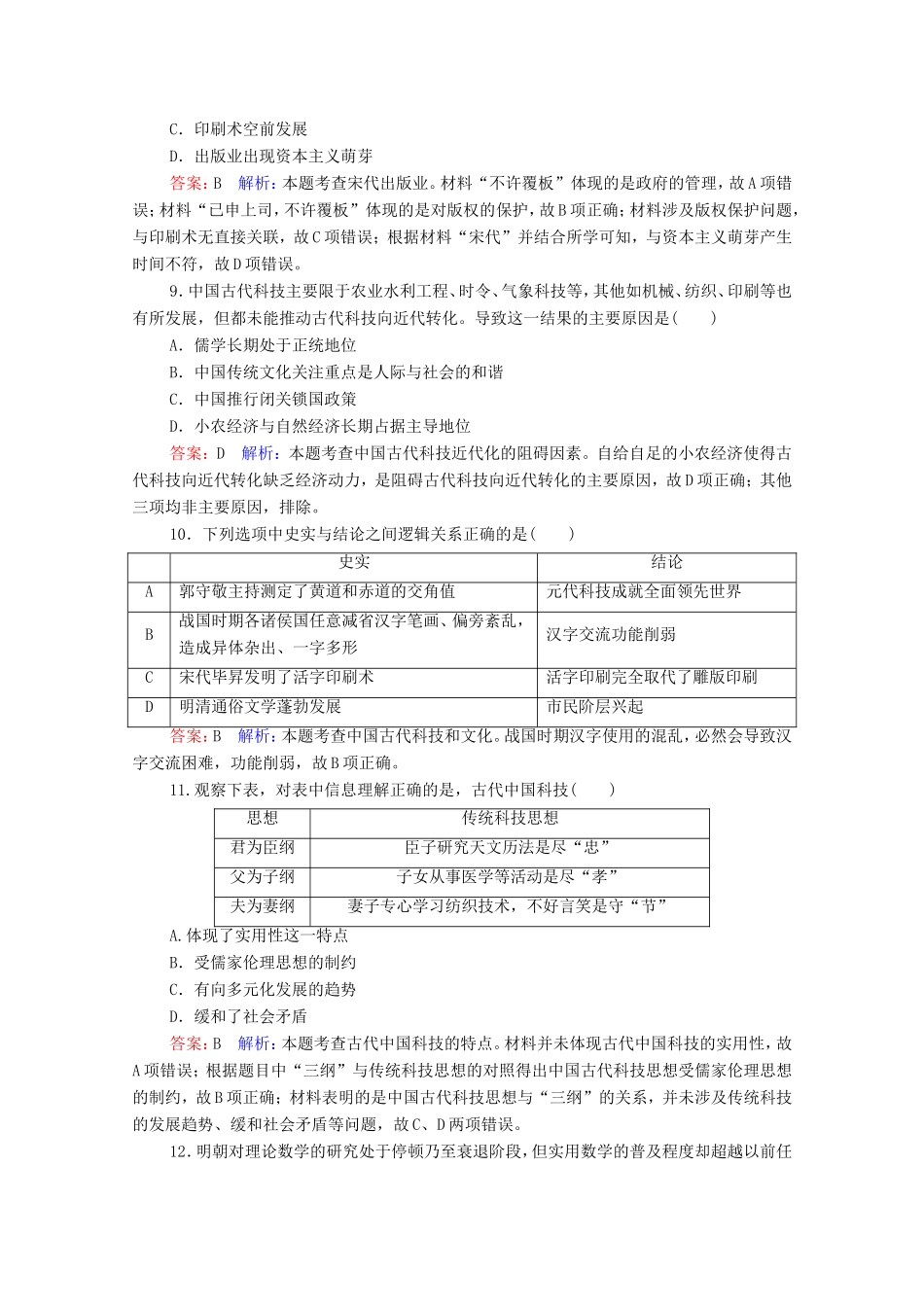

课时作业(四十九)古代中国的科学技术作业时间:月日1.“虚危之间针路明,南方张度上三乘。坎离正位人难识,差却毫厘断不灵。”诗中描述的是()A.造纸术B.指南针C.火药D.印刷术答案:B2.东晋、南朝时期造纸原料除原有的麻、楮皮外,还利用桑皮、藤皮造纸;王羲之曾一次把会稽郡库存纸九万张送与谢安;统治者下令政府机关“用简者,皆以黄纸代之”。这表明该时期我国()A.造纸技术取得突破性进展B.经济作物种植面积扩大C.纸的使用范围扩大D.私营手工业取得长足发展答案:C解析:本题考查中国古代造纸术。东汉蔡侯纸的出现使造纸术出现突破性进展,故A项错误;材料体现民间和官方推动了纸的使用和推广,故C项正确;材料未提及经济作物种植面积与私营手工业的发展状况,故排除B、D两项。3.在古代文献记载中,草药用于保护纸张的方法一般为:在书库、书橱或书本中放置药材,让其挥发出来的气味在档案、典籍周围保持一定的浓度,以消灭害虫或使害虫不敢接近。该做法()A.使纸张的质量大为提升B.易造成中药大量浪费C.说明古人注意对书的保护D.有利于图书分类整理答案:C解析:本题考查中国古代对书籍的保护措施。纸张的质量与材料中“用于保护纸张的方法”不符,故A项错误;材料说的是保护“档案、典籍”“以消灭害虫”,并非浪费,故B项错误;C项与材料中“在档案、典籍周围保持一定的浓度,以消灭害虫”相符,符合题意;D项与材料中“保护纸张的方法”不符,材料没有涉及图书分类整理,排除。4.下表是关于中国印刷术的相关记述。据此能够得出的历史结论是()记述出处“剑南、两川及淮南道,皆以版印历日鬻于市,每岁司天台未奏颁下新历,其印历已满天下”[唐]冯宿《禁版印时宪书奏》“玄奘以回锋纸印普贤像,施于四众,每岁五驮无余”[后唐]冯贽《云仙散录》“镂板刻书,意在流传,然经书史籍,初无版行。而历日字书,通俗浅陋之书,需之者众,故先有雕[民国]王修《版本述》板”A.印刷术推动中外思想文化交流B.雕版印刷术顺应了社会需求C.文化传承与创新有赖于印刷术D.政府支持印刷术的技术革新答案:B解析:本题考查雕版印刷术。材料没有中外思想文化交流的相关信息,故排除A项;由材料“皆以版印历日鬻于市”“玄奘以回锋纸印普贤像”“通俗浅陋之书,需之者众,故先有雕板”可知雕版印刷术顺应了社会需求,故B项正确;材料强调的是雕版印刷术的发展而非印刷术的意义,故C项错误;从材料看不出政府支持印刷术的相关信息,故D项错误。5.中国在隋唐时期就出现了雕版印刷术,宋朝毕昇又发明活字印刷术。但是宋元时代的活字书籍“一本难求”,古代中国并没有实现活字印刷术对雕版印刷术的取代。这主要是因为()A.社会审美观的影响B.官营作坊垄断活字技术C.社会需求的多样性D.缺乏市场经济利益推动答案:D解析:本题考查中国古代印刷术。印刷术是一种技术,与审美观无关,故A项错误;B项表述与史实不符,排除;由“一本难求”可见活字印刷术的市场并不大,故C项错误;“宋元时代的活字书籍‘一本难求’”可见市场上用活字印刷的情况不多,或者说活字印刷没有为市场所接受,故D项正确。6.某史评曾指出:它成书于战国晚期,是中医学理论的经典,它所包括的《灵枢》和《素问》是不可分割的姊妹篇,它为中医学理论发展奠定了基础。材料中的“它”是()A.《黄帝内经》B.《伤寒杂病论》C.《齐民要术》D.《本草纲目》答案:A解析:本题考查中国古代医学。《黄帝内经》成书于战国时期,是中医学的奠基之作,故A项正确;《伤寒杂病论》成书于东汉,故B项错误;《齐民要术》成书于南北朝时期,且非医学著作,故C项错误;《本草纲目》成书于明朝,故D项错误。7.中国明清时期出现了三大科技著作《本草纲目》《农政全书》和《天工开物》。这些著作()A.是中国古代科技集大成之作B.开始引进国外先进科学技术C.引领后来中国科技发展方向D.推动了当时社会经济的转型答案:A8.据《东都事略》,“(宋)眉山程舍人宅刊行,已申上司,不许覆板”。这说明宋代()A.出版业放任自流B.有版权保护的意识C.印刷术空前发展D.出版业出现资本主义萌芽答案:B解析:本题考查宋代出版业。材...