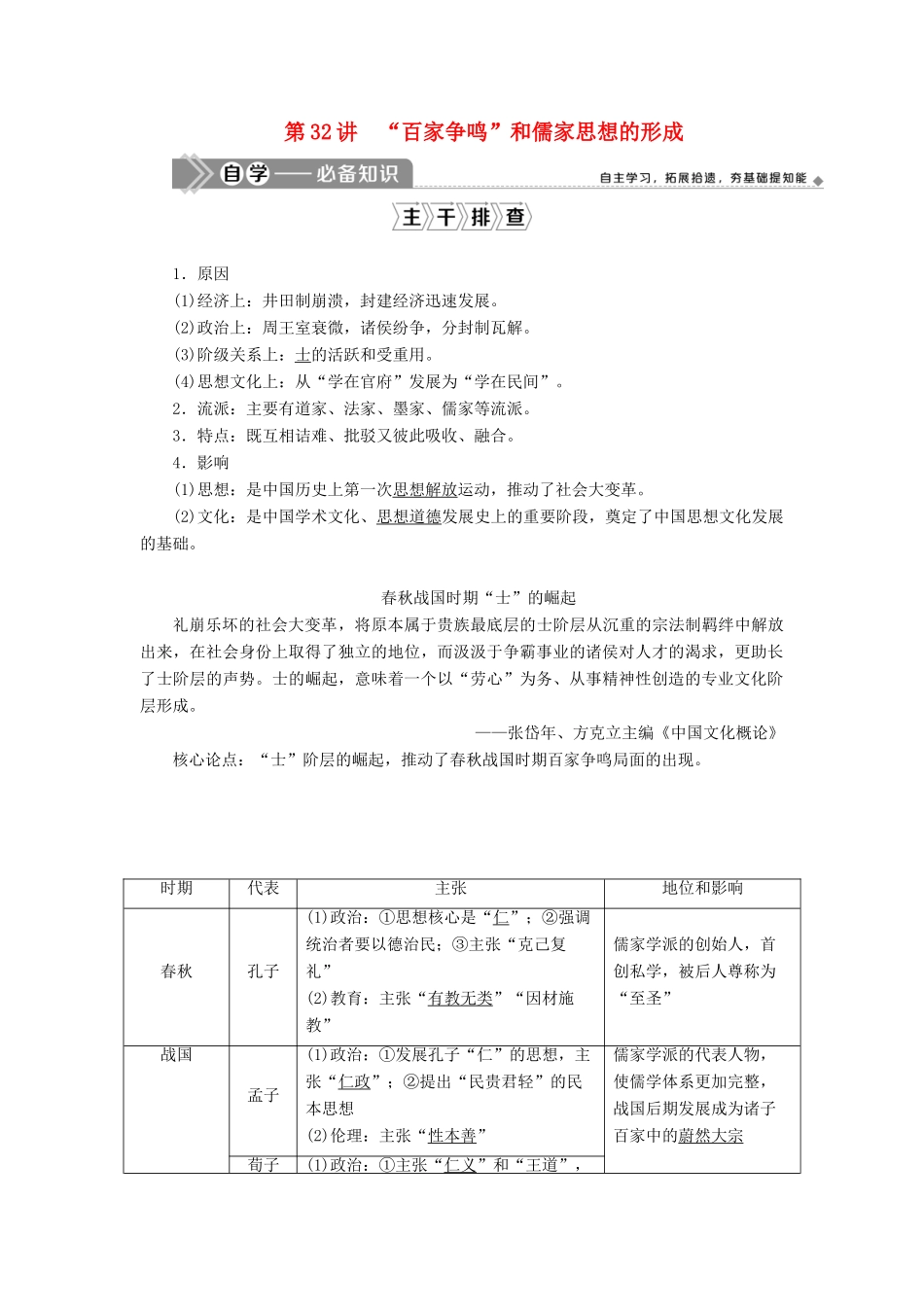

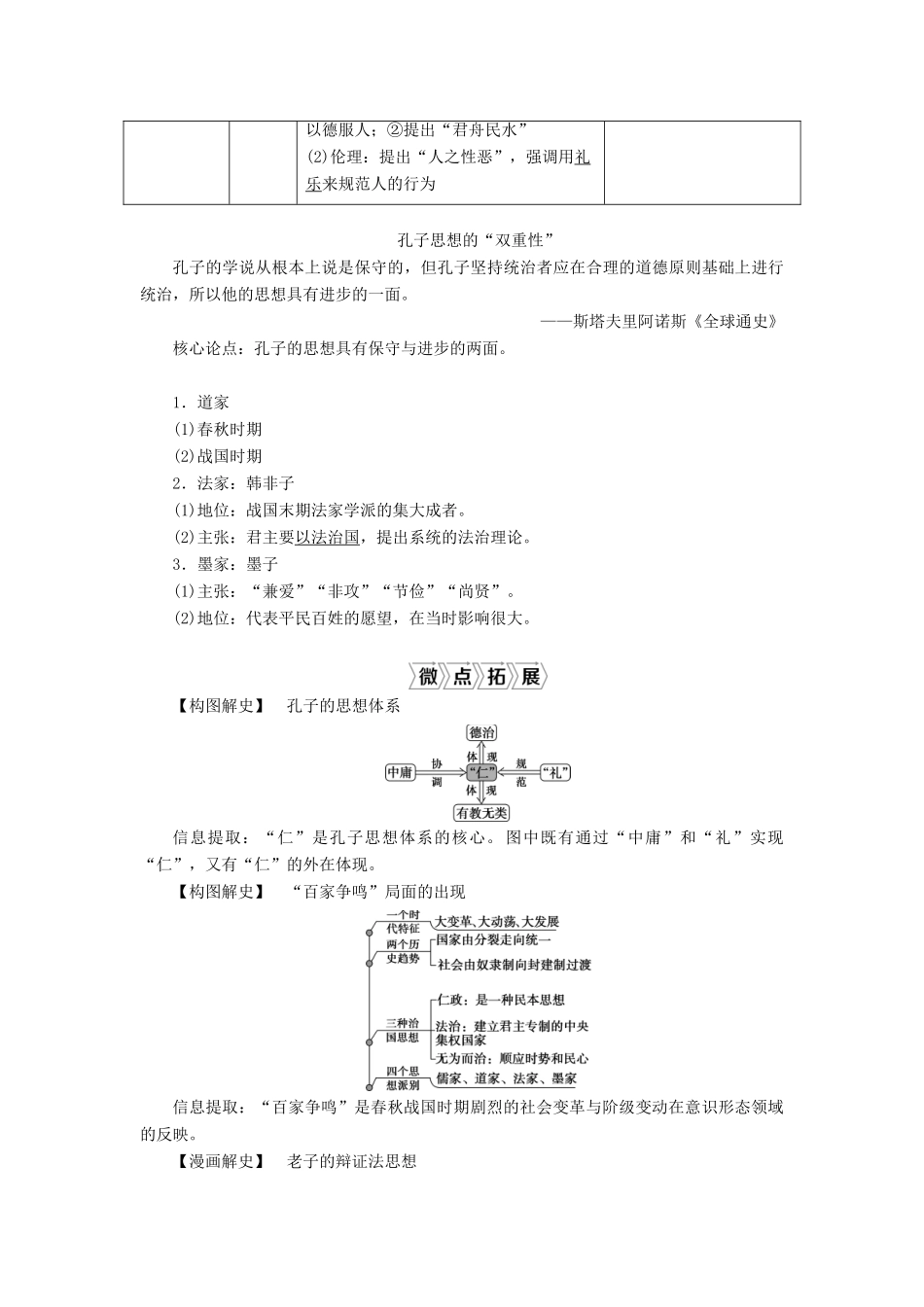

第32讲“百家争鸣”和儒家思想的形成1.原因(1)经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。(2)政治上:周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解。(3)阶级关系上:士的活跃和受重用。(4)思想文化上:从“学在官府”发展为“学在民间”。2.流派:主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。3.特点:既互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。4.影响(1)思想:是中国历史上第一次思想解放运动,推动了社会大变革。(2)文化:是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。春秋战国时期“士”的崛起礼崩乐坏的社会大变革,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。——张岱年、方克立主编《中国文化概论》核心论点:“士”阶层的崛起,推动了春秋战国时期百家争鸣局面的出现。时期代表主张地位和影响春秋孔子(1)政治:①思想核心是“仁”;②强调统治者要以德治民;③主张“克己复礼”(2)教育:主张“有教无类”“因材施教”儒家学派的创始人,首创私学,被后人尊称为“至圣”战国孟子(1)政治:①发展孔子“仁”的思想,主张“仁政”;②提出“民贵君轻”的民本思想(2)伦理:主张“性本善”儒家学派的代表人物,使儒学体系更加完整,战国后期发展成为诸子百家中的蔚然大宗荀子(1)政治:①主张“仁义”和“王道”,以德服人;②提出“君舟民水”(2)伦理:提出“人之性恶”,强调用礼乐来规范人的行为孔子思想的“双重性”孔子的学说从根本上说是保守的,但孔子坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治,所以他的思想具有进步的一面。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》核心论点:孔子的思想具有保守与进步的两面。1.道家(1)春秋时期(2)战国时期2.法家:韩非子(1)地位:战国末期法家学派的集大成者。(2)主张:君主要以法治国,提出系统的法治理论。3.墨家:墨子(1)主张:“兼爱”“非攻”“节俭”“尚贤”。(2)地位:代表平民百姓的愿望,在当时影响很大。【构图解史】孔子的思想体系信息提取:“仁”是孔子思想体系的核心。图中既有通过“中庸”和“礼”实现“仁”,又有“仁”的外在体现。【构图解史】“百家争鸣”局面的出现信息提取:“百家争鸣”是春秋战国时期剧烈的社会变革与阶级变动在意识形态领域的反映。【漫画解史】老子的辩证法思想信息提取:道家主张有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存、不断转化的。【误区警示】儒家的“仁爱”与墨家“兼爱”的区别儒家的“仁爱”范围狭窄,且主张“克己复礼”为“仁”,讲究阶级性;墨家的“兼爱”具有广泛性,不分等级贵贱。【图解历史】诸子百家的历史地位信息提取:诸子百家互相吸收、融合,逐渐形成以儒家伦理道德为中心、以法家严刑峻法为辅助、以道家权术政治为手段的治国策略。重点一春秋战国时期的“百家争鸣”“时空观念”下的“历史概念”1.“百家争鸣”“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。“百家”是泛指,意为数量多,“争鸣”指各派学者或思想家,著书立说、互相辩难,争相发表自己关于自然、社会和人生的见解,提出自己治国济世的主张。这是中国历史上第一次大规模的思想解放运动,是中国学术文化思想发展史上的重要里程碑,奠定了中国思想文化发展的基础。[对点训练]1.战国时,贵贱天然有别的观念逐渐被人类本质无别、差别在于后天的观念所取代,人性善恶的讨论成为争鸣的主题。据此可知此时()A.对人类共同本性的探讨成为潮流B.社会政治结构变动影响观念变迁C.强化社会秩序成为诸子思想共识D.性恶论顺应了专制集权发展需要解析:选B。据题干及所学知识可知,战国时期,随着宗法分封制的瓦解,贵族政治逐渐被官僚政治取代,导致人们的思想观念发生变化,故选B项。A、C两项材料并未涉及,排除;材料中反映的是对人的善恶的讨论,不是性恶论的作用,故D项错误。2.“士”“士”是先秦时最低级的贵族阶层,也是古代四民(士、农、工、商)之一。春秋时,士大多为卿大夫...